企業がクラウドファンディングで資金調達を検討する背景

企業がクラウドファンディングを取り入れる動きは、資金調達の多様化を求める時代の流れと密接に関係しています。金融機関からの融資は依然として主要な手段ですが、審査の長期化や返済負担が課題となり、特に新規事業や試作品開発など、確実な収益見通しを示しにくいプロジェクトでは利用しづらい面があります。こうした制約を補う手段として、クラウドファンディングが企業の現実的な選択肢になっています。

返済義務が発生しない購入型を中心とした調達方式は、企業のキャッシュフローに負担を与えません。プロジェクトの進行に必要な資金を確保しつつ、リスクを最小限に抑えられる点は大きな魅力です。また、クラウドファンディングの利用は資金提供者との接点を増やし、プロジェクトの理念や価値観を発信する場としても活用できます。

加えて、クラウドファンディングは市場性の検証手段としても重視されています。新商品・新サービスの「想定される購買者」が実際に支援という形で反応するため、事業の方向性や販売戦略の改善につながります。テストマーケティングの負担を抑えつつ、実データに基づいた商品改善を進められる点は、法人利用における重要な価値のひとつです。

認知拡大やファンコミュニティ形成につながる点も背景にあります。プロジェクトページやSNSでストーリーを共有することで共感が生まれ、資金調達と同時にブランドの支持者を増やすことができます。クラウドファンディングで最初に支援してくれた層が、そのまま長期的な顧客基盤となるケースも多くみられます。

さらに、外部環境の変動に備え、調達手段を複線化したいという経営判断もあります。資材価格高騰や市場変動が起こる中、従来の調達方法だけでは不安が残るため、柔軟に使える手段としてクラウドファンディングが企業のリスク管理の一部となっています。

企業がクラウドファンディングを検討する主な背景は次の通りです。

- 銀行融資に頼りすぎず、調達チャネルを多様化したい

- 返済不要型で資金繰りの負担を減らしたい

- 新規事業や試作品の市場反応を早期に検証したい

- 初期費用を抑えてプロジェクトを進めたい

- 資金調達と同時にファン・顧客基盤を形成したい

- 迅速に資金を集められる手段が必要

- 企業ストーリーの発信を通じてブランド価値を高めたい

法人向けクラウドファンディングの種類と特徴

クラウドファンディングは、法人にとって「資金調達」「市場検証」「広報・販促」「コミュニティ形成」を同時に進められる強力な手段です。方式ごとに仕組みやメリットが大きく異なるため、企業は目的に応じて選択する必要があります。

購入型クラウドファンディングの特徴

購入型は、支援者が商品やサービスを“先行購入”する形式のクラウドファンディングで、最も広く活用されています。返済不要であるうえ、新規事業や新商品の市場反応を事前に確認できるため、法人との相性が良い方式です。

- 新商品・新サービスの市場性をテストできる

- 初期顧客を獲得しながら製品改善が可能

- ECに近い心理で支援が集まりやすい

- プロモーション効果が高く、認知拡大に強い

製造業・飲食・プロダクト系企業が特に活用しやすく、実際の常連顧客や既存ファンも巻き込みやすい特徴があります。

寄付型クラウドファンディングの特徴

寄付型は金銭的リターンを伴わず、プロジェクトの社会性・公益性が支援の中心となる方式です。法人ではCSR活動や地域貢献プロジェクトで利用され、企業価値向上につながります。

- 社会課題・地域課題を扱う法人との相性が高い

- 返礼品の負荷が小さく運用しやすい

- ブランドイメージや社会的評価の向上に寄与

- 地域創生・文化伝承・災害支援などで強みを発揮

プロジェクトの理念やストーリーが支援の決め手となるため、企業の想いを可視化しやすい方式です。

金融型クラウドファンディングの特徴

(融資型・株式型・ファンド型)

金融型は、法人が最も大規模な資金調達を行いやすい方式です。法律上の規制がかかるため審査は厳格ですが、金額規模や投資家層の面で法人向けのメリットが大きい点が特徴です。

■ 融資型(貸付型)

投資家が企業に融資し、利息をリターンとして受け取る形式です。

- 運転資金・設備資金の調達に使いやすい

- 銀行融資より柔軟に資金確保できるケースもある

- 財務内容や返済計画に一定の透明性が求められる

銀行の追加融資が難しい場面でセカンドラインとして利用されることもあります。

■ 株式投資型

投資家に株式を提供して資金を集める形式です。

- 非上場企業でもエクイティ調達が可能

- 成長ステージに応じて大型調達がしやすい

- 経営権分散が最小限で済むよう設計する必要がある

スタートアップの初期〜中期の資金調達として活用されることが増えています。

■ ファンド型(事業投資型)

特定の事業に対して出資を募る方式で、リターンは配当・分配金など事業収益に連動します。

- 不動産、飲食、農業、地域創生などで利用しやすい

- プロジェクト単位でリスクを切り分けられる

- 運用・法務の管理負荷は比較的大きい

事業単位で資金を集めたい法人にとって柔軟性が高い方式です。

法人が方式を選ぶための実務的な判断基準

調達目的・プロジェクト特性・事業フェーズによって、最適な方式は異なります。

- 需要検証・先行販売:購入型

- CSR・地域支援:寄付型

- 成長資金・設備資金:金融型全般

- 投資家コミュニティ形成:株式投資型

- 事業単位で投資を受けたい:ファンド型

複数方式を組み合わせ、事業フェーズに応じて最適化する法人も増えています。

法人活用が増えている背景

- 銀行融資の厳格化による代替調達ニーズが拡大

- 事前に市場反応を可視化し、事業リスクを抑えられる

- 認知獲得・マーケティング効果が高い

- 支援者=将来の顧客・投資家として関係構築がしやすい

単なる資金調達にとどまらず、事業成長のアクセルとして機能する点が法人利用増加の要因です。

企業がクラウドファンディングで得られるメリット

クラウドファンディングは、資金調達に加えて事業の成長や市場検証、認知向上まで一体で進められる点が大きな魅力です。法人が導入することで得られる多面的なメリットを整理します。

返済負担なく資金を確保できる自由度の高さ

購入型や寄付型を活用すれば、返済義務がなくキャッシュフローを圧迫しません。新規事業や試作品開発、設備投資など、銀行融資ではハードルが高い領域でも柔軟に資金を確保できます。初期投資のリスクを最小限に抑えつつ、必要な資金を確保できる点は法人にとって大きな利点です。

市場反応を即時に測定し事業精度を高められる

クラウドファンディングは「市場テスト」と「資金調達」を同時に行える仕組みです。支援者の反応や人気リターンの傾向、達成スピードなどから、顧客ニーズや価格妥当性が明確になります。これにより、製品企画やマーケティング戦略を改善しながらプロジェクトを進められます。

認知拡大と広報効果で企業ブランドが強化される

プロジェクトページは広告的な役割を持ち、SNSや記事媒体で拡散されることで高い宣伝効果が得られます。自社発の話題を作りやすく、特に新商品ローンチでは顧客接点を一気に増やすことができます。限られた広報予算でも効果を最大化できる点が、法人にとって大きなメリットです。

支援者コミュニティの形成が顧客基盤を強化する

支援者は企業の理念やビジョンに共感して参加するため、通常の顧客よりもロイヤルティが高くなりやすい傾向があります。プロジェクト終了後も継続的に関係性を構築することで、リピーター・口コミ・紹介といった派生的な効果が生まれ、事業基盤が強化されます。

経営権を維持したまま資金を調達できる

株式発行のように議決権が分散したり、外部の意思決定が入り込む心配がありません。金融型を活用する場合でも、投資額上限や仕組み上、経営権が揺らぎにくいため、企業のコントロールを保ちながら資金を集められる点が法人にとって安心材料になります。

マーケティングデータが蓄積され次の施策につながる

クラウドファンディングでは、流入経路・支援率・支援金額・閲覧数など詳細なデータが取得できます。これを活用することで、次の広告施策の最適化、ターゲットの絞り込み、営業戦略の改善など、実務に即した意思決定を行いやすくなります。

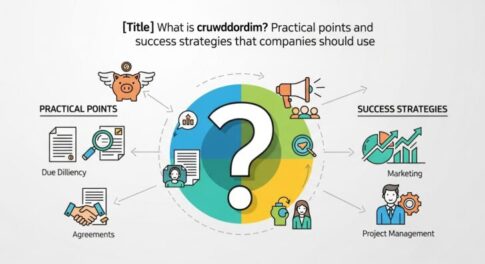

成功率を高めるための企画準備ポイント

クラウドファンディングは、実施前の企画段階で成否の約7割が決まると言われています。特に法人プロジェクトでは、支援者が重視するのは「事業としての実現可能性」「会社としての信頼性」「共感できる背景」の3点です。これらを企画段階でどれだけ明確に示せるかが、成功率を大きく左右します。

まず取り組むべきは、目的・資金用途・ターゲットの整理です。資金の使い道が曖昧なプロジェクトは支援されにくいため、数値や事業計画とセットで提示することが重要です。また、誰に支援してもらいたいのかを具体化することで、リターン設計や広報戦略にブレが生まれません。

次に、支援を引き寄せるストーリー作りです。法人プロジェクトは商品説明に偏りがちですが、「企業が解決したい課題」「その事業が社会に与える価値」「プロジェクトを立ち上げた背景」などを論理的かつ感情に訴える形で組み立てると、支援者の共感が得られやすくなります。

プロジェクトページの品質も成功率を左右します。写真・動画・図解などのビジュアルは、文章以上に支援者の判断材料になるため、外部クリエイターの活用も検討する価値があります。企業としての実績や技術力を示すデータを載せることで、信頼性を高めることもできます。

さらに、支援意欲につながるリターン設計は、価格帯と内容の“幅”が重要です。特に法人の場合、体験型リターンや企業の裏側を知れる限定プランなどが高い成約率につながることがあります。早期支援者向けの限定特典を設けると初動が安定します。

最後に不可欠なのが、社内外を含めた実行チームの構築です。ページ制作、情報発信、問い合わせ対応、リターン準備などを分担できる体制を整えておくことで、運用負荷を最小限に抑え、プロジェクトに集中できます。

準備で押さえるべき具体的ポイント

- 目的・資金用途・達成後の事業効果を数値で示す

- 支援者ターゲットを明確にし、広報戦略と連動させる

- 企業の課題・解決策をストーリーとして整理する

- プロジェクトページの写真・動画・図解の品質を高める

- リターンを複数価格帯で用意し、魅力と価値を明確化する

- 既存顧客・取引先への初動支援を事前に計画する

- ページ制作や広報を分担できるチーム体制を整備する

法人向けクラウドファンディングは、企画段階でどれだけ準備できるかで成果が大きく変わります。支援者が判断しやすい「事業性」「信頼性」「ストーリー」を丁寧に磨き込むことが、成功率を高める最も効果的な方法です。

資金調達効果を最大化する広報・拡散戦略

クラウドファンディングの成功は、「公開した後の広報量と質」で大きく変わります。特に法人の場合、既存顧客や取引先など強いネットワークがあり、これを戦略的に活用することで、個人起案者にはない強力な拡散力を生み出せます。初動の勢いづくり、中盤の停滞対策、終了前のブースト。この3点を体系的に設計することで、調達額を最大化できます。

初動48時間で支援の流れを作る

公開直後に集まる支援は、その後の到達率やプラットフォーム内順位に大きな影響を与えます。初動でどれだけ加速できるかが、調達額の伸びを決める重要ポイントです。

- 公開前に「公開日時」を既存顧客や関係者へ事前告知する

- 公開初日に必ず支援が入るよう、社内外へ協力依頼を出す

- 公開直後にSNS投稿を一斉配信し、同時間帯での反応を集中させる

初動の支援が多いほどプラットフォーム内の露出枠に入りやすくなり、自然検索からの流入が増えます。

法人ネットワークを活用した拡散動線の構築

法人には「既に接点がある顧客・取引先・パートナー企業」という強力な資産があります。これを体系的に広報動線に組み込むことで、安定的な支援獲得が可能になります。

- メールマガジンや顧客向けニュースレターでの告知

- 営業担当による取引先への個別案内(パーソナルリーチ)

- 店舗・オフィス・イベント会場でのQRコード告知

- 協力企業との相互告知(共同開発・共催プロジェクトでは特に有効)

既存ネットワークへの広報は、支援の質と量を安定させるうえで欠かせません。

SNSを「拡散」と「信頼」で使い分ける

SNSは、役割を分けて運用すると効果が高まります。広く拡散させる投稿と、支援者との信頼を深める投稿を意識して作り分けます。

拡散重視の投稿

- 画像・動画中心の視覚的に強い投稿

- X(旧Twitter)での短文・高頻度の投稿

- リール動画やショート動画で魅力を凝縮

- 影響力のあるアカウントへの協力依頼

- 昼休みや夜間など支援が動きやすい時間帯の投稿

信頼構築の投稿

- プロジェクトの裏側や担当者の想いを丁寧に伝える投稿

- 進捗報告、製造工程、テスト結果などの定期更新

- 不安や疑問を解消するFAQ型の投稿

- 支援者の声や反応を紹介する投稿

この二軸を分けることで「共感」と「拡散」の双方を得られます。

メディア露出とプレスリリースで信用を底上げする

法人プロジェクトは、メディア露出が入りやすく、これが大きな信用補強になります。第三者のメディアが紹介することで支援の心理的ハードルが下がります。

- プロジェクト公開当日にプレスリリースを配信する

- 業界紙・専門メディアに個別に連絡して掲載を狙う

- 地域新聞・自治体広報・商工会議所への情報提供

- メディア掲載実績をSNSやプロジェクトページで紹介

法人の「信頼性」を最大限に生かせる広報手段です。

中盤の停滞を避ける更新サイクル戦略

クラウドファンディングは開始直後と終了前に支援が伸び、途中で停滞しがちです。ここを乗り切るために「計画的な更新サイクル」が必要です。

- 3〜4日に1回の進捗報告で活動の鮮度を維持する

- 支援者限定の追加情報や裏話を公開してロイヤルティを高める

- 新リターンの追加やネクストゴール設定で再注目を集める

- 小さな進捗でも丁寧に報告し、動いている状態を見せ続ける

更新頻度と内容の質が、検索・SNS・既存顧客へのリーチに直結します。

最終72時間の支援ピークを最大化する

終了直前は支援がもっとも伸びるタイミングです。この期間に最大効果を出すためには逆算した準備が必要です。

- 終了1週間前に「残り日数カウント」告知を開始

- 終了3日前にSNS一斉投稿を実施

- 最終日は複数回の投稿でリアルタイム支援を誘導

- 社内外ネットワークに「最後のお願い」を再送

法人はネットワークが広いため、この終盤ブーストが大きく伸びます。

法人が利用しやすい主要クラウドファンディングサービス比較

法人がクラウドファンディングを活用する際は、サービスの特徴や支援者層が調達成功率に大きく影響します。ここでは法人利用が多く、実務での使いやすさが高い主要サービスを比較し、目的に応じて最適な選択ができるよう整理します。

CAMPFIRE(キャンプファイヤー)

国内最大級の掲載数を持ち、幅広い業種が利用しやすい特徴があります。新規事業・地域プロジェクト・店舗改装・設備投資など、多用途に対応できる柔軟性が評価されています。

特徴

- 幅広いカテゴリに対応し、法人案件の掲載実績が豊富

- 審査が比較的柔軟で、初めての法人でも進めやすい

- プロジェクトページ制作やプレスリリースなどサポートが多い

法人メリット

- 多様な事業分野との相性が良く、支援者層が広い

- 初挑戦の企業でも扱いやすい運用設計が可能

Makuake(マクアケ)

メーカー・D2C企業からの支持が厚く、「売れる新商品づくり」と相性の良いサービスです。単なる資金調達にとどまらず、販路拡大まで視野に入れた法人向け支援が強みです。

特徴

- 新製品・プロダクトの販売促進に特化

- 量販店・バイヤーからの注目度が高く商談につながりやすい

- ブランド訴求を重視したページ構成が可能

法人メリット

- 商品開発〜販売のプロセスを一体で進められる

- テストマーケティングと販路確保を同時に行える

READYFOR(レディーフォー)

社会性・公益性の高いプロジェクトを得意とし、自治体・医療法人・教育機関などの利用が多いサービスです。

特徴

- 社会課題解決や地域創生をテーマにしたプロジェクトが多い

- 専任キュレーターの伴走支援が丁寧

- 大口の支援獲得事例が多い

法人メリット

- CSRや社会貢献活動の発信と相性が良い

- 企業ブランド価値の向上にも活用しやすい

GREEN FUNDING(グリーンファンディング)

テクノロジー系・ガジェット領域に強く、技術系企業やスタートアップのプロダクトに向いています。

特徴

- 新技術・ガジェット系に強い支援者層

- 海外クラウドファンディングとの連携がある

- 技術的に独自性の高い製品でも共感が得られやすい

法人メリット

- IoT・電子機器のテスト販売に最適

- 海外展開を視野に入れた企業戦略と合わせやすい

Kibidango(きびだんご)

小規模メーカーや研究開発段階の企業でも利用しやすい、企画段階からの支援が手厚いサービスです。

特徴

- 商品アイデア段階から相談可能

- コアファンを育てる設計が得意

- 小ロット・小規模製造でも取り組みやすい

法人メリット

- 企画段階の製品でも検証できる

- ニッチでも熱量の高い支援者コミュニティを形成しやすい

法人がサービスを選ぶ判断基準

サービスによって得意領域が大きく異なるため、目的と支援者層を軸に選ぶことが重要です。

目的別の最適サービス

- 新製品販売・マーケティング強化

→ Makuake、GREEN FUNDING - 社会課題・地域貢献

→ READYFOR - 多用途・幅広い支援者層にリーチ

→ CAMPFIRE - 小ロット・開発段階のプロジェクト

→ Kibidango

確認すべきポイント

- 手数料と費用構造

- 審査難易度

- 伴走支援の有無

- 支援者層の特徴

- 事例の多さと企業との相性

目的に合ったサービス選びができれば、資金調達だけでなく販路開拓や企業認知の向上まで含めて大きな効果が得られます。

法人によるクラウドファンディング活用の代表例

新製品開発の資金調達と初期顧客獲得の成功例

中小メーカーや食品・雑貨系の企業が最も取り組みやすいのが、「新製品の開発資金」と「初期顧客の獲得」を同時に狙う購入型クラウドファンディングです。

自社で企画した新商品を量産前の段階で掲載し、試作費や初回ロットの製造費、パッケージ制作費などを目標金額として設定します。支援者は完成後の商品をリターンとして先払いする形になるため、企業側は一定数の受注を確保したうえで生産に踏み切ることができます。

このタイプのプロジェクトでは、ターゲット像を明確にし、その生活シーンの中で商品がどのような価値を生むのかをストーリーとして丁寧に伝える事例が多く見られます。加えて、製造プロセスや技術的なこだわりを写真や動画で見せることで、価格以上の納得感を生み出している点も特徴です。

経営者・財務担当者の視点では、量産前に需要を確認できるテストマーケティングとして機能することに加え、支援額や支援者属性のデータをもとに、量産数や販売チャネルの優先順位を決めやすくなるメリットがあります。

設備更新や店舗改装の資金確保に成功した事例

老朽化した設備の更新や店舗の改装費用を、クラウドファンディングで部分的に賄う事例も増えています。飲食店や老舗小売店、製造業など、設備投資そのものが顧客価値の向上に直結する業種と相性が良いパターンです。

例えば、伝統的な製造方法を守ってきた企業が新しい窯や釜、冷蔵・冷凍設備の導入資金を募るケースでは、「設備更新=品質維持・向上への投資」というメッセージを前面に出し、支援者にとってもわかりやすいストーリーを構築しています。

リターンには、設備更新後の新商品セットや限定企画への招待など、「応援した結果を体験できる」内容を設計することで、高い共感を得ている事例が多く見られます。財務面では、すべてを借入で賄わず、一部をクラウドファンディングで調達することで、自己資本比率や返済負担をコントロールしやすくなる点がポイントです。

また、設備更新の背景や資金使途をプロジェクトページで開示すること自体が、金融機関とのコミュニケーションにおいても「経営改善に向けた前向きな投資」として評価されやすい側面があります。

地域創生・文化系プロジェクトでの大口支援獲得例

地域の観光資源や文化施設、イベントを守る・立ち上げるために法人が主体となり、クラウドファンディングを実施する例も代表的な活用パターンです。地方の遊園地や文化施設、地域イベントの主催企業が、運営資金や開催費用を募るケースが典型です。

こうしたプロジェクトでは、単に「赤字補填のための資金」と伝えるのではなく、地域住民や顧客が参加したくなるユニークなリターン設計が成功要因になっています。例えば、施設の貸切プラン、バックヤードツアー、限定イベントへの招待など、「その場所ならではの特別な体験」が大口支援を後押しする傾向があります。

法人側にとっては、クラウドファンディングを通じて地域とのつながりや支持の大きさを可視化できるため、自治体との連携や補助金申請時にもプラスに働きやすくなります。また支援者データは、将来の会員制度やサブスクリプションサービスの設計にも活用しやすい情報資産となります。

既存顧客の共感を活かしたブランド強化の事例

すでにファンやリピーターが多いブランドが、その共感をさらに深めるためにクラウドファンディングを活用するケースもあります。この場合の主目的は、資金調達だけでなく「ブランドストーリーの拡張」や「コミュニティの活性化」に置かれることが多いです。

例えば、人気ショップが移転や増床、コンセプト刷新を行う際に、「新店舗づくりに一緒に参加してもらう」という位置づけで支援を募る事例があります。リターンとしては、支援者限定の先行オープン招待、名入れプレートの設置やサイト上での特別サンクス掲載、コミュニティ限定イベントへの参加権など、金銭的リターンよりも「関係性の深さ」を感じられる特典が中心になります。

このようなプロジェクトは、売上や投資額の回収だけでなく、LTV(顧客生涯価値)の向上や口コミ・SNSでの発信拡大にもつながるため、マーケティング投資として評価しやすいのが特徴です。

スタートアップの成長と投資家コミュニティ形成例

株式投資型やファンド型のクラウドファンディングを活用し、成長資金を調達するスタートアップの事例も増えています。これらは金融商品取引法などの規制に基づいた厳格な枠組みの中で行われますが、その分、投資家との中長期的な関係構築につながりやすいという特徴があります。

スタートアップ側は、事業のスケールプランやエグジット戦略、リスク要因を含めた詳細な情報を開示し、少額から参加できる個人投資家を広く募ります。これにより、「資金提供者」にとどまらず、ユーザー、アンバサダー、採用候補にもなり得る投資家コミュニティを構築しやすくなります。

一方で、経営者・財務担当者にとっては、希薄化と資本政策、株主コミュニケーションの方針、将来ラウンドとの整合性など、従来のベンチャー投資と同様の検討が欠かせません。クラウドファンディングを単発の資金調達で終わらせず、次の資金調達や上場・M&Aまで見据えた資本戦略の一部として位置づけることが重要です。

緊急時の運転資金確保と事業継続のための活用例

コロナ禍のような外部環境の急激な変化により売上が一時的に大きく落ち込んだ企業が、事業継続のための運転資金をクラウドファンディングで調達した事例も広く知られています。

金融機関からの追加融資が難しい状況においても、企業の存在意義や地域への貢献、これまでの実績を丁寧に伝えることで、既存顧客や地域住民、ファンから広く支援が集まったケースがあります。

返礼品としては、営業再開後に利用できる回数券や優待券、施設の貸切権や特別プラン、限定グッズや限定サービスなど、事業再開後の利用に直結する内容が選ばれることが多いです。

このようなプロジェクトは、資金繰り支援だけでなく、「事業を続けてほしい」という声を可視化する役割も果たします。その結果、金融機関や取引先との信頼関係の強化、メディア露出の拡大、採用面でのプラス効果など、定量・定性の両面で波及効果が生まれています。

法人経営者・財務担当者が押さえたい活用パターンの整理

ここまでの代表例を整理すると、法人によるクラウドファンディング活用は大きく次のようなパターンに分けて考えられます。

- 成長投資系

新製品開発、設備更新、店舗改装、DX投資など、将来の収益力を高めるための投資資金を、需要の事前確認とセットで調達するパターンです。 - ブランド・コミュニティ強化系

既存顧客や地域との関係性を深めることを主目的とし、ファンクラブ化やコミュニティ形成を進めるパターンです。 - 事業継続・再生支援系

外部ショックや一時的な資金繰り悪化への対応として活用し、顧客の支持や社会的意義を可視化しながら事業継続を図るパターンです。

自社の課題がどのパターンに近いのかを整理したうえで、「どの方式(購入型・寄付型・金融型)」「どのプラットフォーム」「どの規模感」で活用するのかを検討することが、経営判断として重要になります。

企業が把握しておくべきリスクと対策

クラウドファンディングは、銀行融資より柔軟な資金調達手段である一方、企業の名前とプロジェクト内容を公にさらす「公開型の施策」です。メリットだけを見て走り出すと、ブランド毀損や赤字プロジェクトを招きかねません。

ここでは、法人が事前に押さえておくべき代表的なリスクと、その具体的な対策を整理します。

目標未達成・赤字化のリスクと対策

最も分かりやすいリスクは「目標金額に届かない」「想定よりコストが膨らみ赤字になる」という資金面の失敗です。

All-or-Nothing方式であれば、達成できなかった場合に資金を受け取れず、企画の仕切り直しが必要になります。All-in方式では資金は受け取れますが、目標未達のままリターンを履行しなければならず、利益がほとんど残らない、あるいは赤字になる可能性があります。

このリスクに対しては、次のような対策が現実的です。

- 目標金額の根拠を「原価+配送費+手数料+人件費」を含めて試算し、採算分岐点を明文化する

- 「最低成立ライン」「ストレッチゴール」など複数シナリオを作り、利益シミュレーションを事前に行う

- 社内の経理・財務担当と連携し、プロジェクトごとの損益管理フォーマットを用意する

経営層・財務担当者が早い段階から関与し、「売上規模は大きいが利益は出ない」という見せかけの成功を避けることが重要です。

レピュテーション・ブランド毀損リスクと対策

クラウドファンディングの情報は公開され、結果も履歴として残ります。

目標未達そのものは必ずしも大きなマイナスではありませんが、次のようなケースは企業イメージを大きく損なう原因になります。

- 説明していたコンセプトと実際の製品・サービスが大きく異なる

- リターンの遅延や中止が繰り返され、説明も不十分

- 批判的なコメントに対して感情的な対応をして炎上する

これらを避けるためには、プロジェクト開始前から「レピュテーション管理」を設計しておく必要があります。

- プロジェクトページの表現を、マーケティング部門だけでなく法務・広報もレビューする

- リターンの提供時期は余裕をもって設定し、遅延の可能性が出た時点で早めに支援者へ説明する

- 批判的な反応が出た場合の一次対応フロー(誰が、どのトーンで回答するか)をマニュアル化する

支援者とのコミュニケーションの質が、そのまま企業ブランドの印象に直結します。

リターン履行・オペレーションリスクと対策

クラウドファンディングでは、短期間で数百〜数千件の注文が一気に発生することがあります。

通常の業務プロセスを前提にしたままリターンを設計すると、次のようなオペレーションリスクが顕在化します。

- 生産キャパを超過してしまい、大幅な納期遅延が発生する

- 梱包・発送の作業負荷を見誤り、現場が逼迫する

- 品質管理が追いつかず、初期不良やクレームが増加する

対策としては、次のようなポイントが重要です。

- 想定される最大支援件数を置いたうえで、生産・在庫・物流に必要なリソースを計算する

- 大口のリターンについては数量上限を設け、キャパを超えない設計にする

- 既存のECや物流パートナーがあれば、早期に連携して実務フローをすり合わせる

企画段階でオペレーション部門を巻き込み、「売れた後どう捌くか」を詰めることが、結果として顧客満足度と再購入率を高めます。

法令違反・コンプライアンスリスクと対策

法人がクラウドファンディングを行う場合、法令対応も重要なリスク領域です。

特に次のような点が問題となりやすいです。

- 誇大広告・虚偽表示にあたる過度な表現(景品表示法など)

- 医療・健康・化粧品などでの表現規制(薬機法など)

- 金融型クラウドファンディング利用時の金融商品取引法・貸金業法等への抵触

対策として、少なくとも次の体制は検討したいところです。

- プロジェクトページ公開前に、法務・コンプライアンス部門によるチェックを必須フローに組み込む

- 表現がグレーになりやすい領域(健康・投資・金融など)は、事前に社内ガイドラインを作成する

- 金融型を利用する場合は、専門家(弁護士・専門コンサル)によるスキーム設計を行い、ライセンスや届出状況を確認する

クラウドファンディングは「販促」に見えますが、実態としては広告規制や金融規制が密接に絡むケースが多くなります。

個人情報・情報セキュリティのリスクと対策

支援者情報には、氏名・住所・メールアドレスなどの個人情報が含まれます。

一時的とはいえ、まとまった件数の情報を取り扱うため、次のようなインシデントリスクがあります。

- CSVデータをローカルPCに保存したまま放置し、紛失・盗難につながる

- メール配信時に宛先を誤り、他の支援者アドレスが見える形で送信してしまう

- 権限管理が不十分で、本来アクセス不要なメンバーが個人情報を閲覧できる

対策としては、社内の情報セキュリティポリシーにクラウドファンディングを位置づけたうえで、次のようなルールづくりが有効です。

- 支援者データのダウンロード・保管場所・保管期間を明文化し、クラウドストレージの利用や暗号化を徹底する

- 一斉メール配信ツールを利用し、個人アドレスからの送信を禁止する

- プロジェクトメンバーごとにアクセス権限を細かく設定し、不要な権限は付与しない

情報漏えいは、プロジェクト単体の失敗にとどまらず、企業全体の信頼失墜につながるため、優先度高く対処すべきリスクです。

社内リソース逼迫・本業への悪影響リスクと対策

クラウドファンディングは、企画・ページ制作・広報・顧客対応・リターン履行と、想像以上に手間のかかるプロジェクトです。

担当者任せで進めると、次のような問題が発生しがちです。

- 担当部署の通常業務が圧迫され、既存顧客への対応品質が落ちる

- 残業や休日対応が増え、担当者のモチベーション低下や離職リスクが高まる

- プロジェクト終盤に社内リソースが尽き、対応が雑になってクレームが増える

これを防ぐには、クラウドファンディングを「一担当者の副業務」ではなく、「正式な社内プロジェクト」として位置付けることが重要です。

- 企画段階で必要工数を見積もり、部門長レベルでリソース配分を合意する

- コールセンターやカスタマーサポート部門と連携し、問い合わせ対応の役割分担を決める

- 想定を超えて伸びた場合に備え、外部パートナー(制作・物流・CSなど)に増強を依頼できる体制を検討する

社内負荷をコントロールできていれば、2回目以降のプロジェクトも前向きに検討しやすくなります。

プラットフォーム依存・データ活用の制約リスクと対策

クラウドファンディングは専用プラットフォームを利用するため、その仕様やルールに影響を受けます。

たとえば次のようなリスクがあります。

- 手数料率や利用規約の改定により、採算性が急に悪化する

- 取得できる支援者データの項目に制約があり、自社のマーケティング施策に十分活用できない

- プラットフォーム側の障害やトラブルの影響で、募集期間中にページが閲覧しづらくなる

対策としては、次のような視点が役立ちます。

- 複数のプラットフォームを比較し、費用・サポート・データ項目・将来の活用余地を含めて選定する

- 取得できるデータを前提に、CRMやMAツールとの連携方法を事前に検討する

- 重要な告知はプラットフォームだけに依存せず、自社サイト・SNS・メールマガジンなど複数チャネルで行う

「プラットフォーム任せ」ではなく、「自社の顧客・コミュニティ構築の一手段」として位置づけることで、中長期的な投資対効果を高めることができます。