海外起業で資金調達が必要となる主なケース

海外での事業展開は、日本国内での起業や支店設立とは異なり、初期投資から運転資金に至るまで多額の資金を必要とします。特に法人経営者や財務担当者にとって、資金調達の必要性を正しく理解することは成功の前提条件となります。ここでは、代表的なケースを解説します。

現地法人や子会社の設立に伴う初期投資

新たに現地法人や子会社を設立する場合、登記費用やオフィス賃貸、設備投資など大規模な初期資金が必要です。さらに、法規制や現地の会計・税務要件に対応するため、専門家への相談費用も含まれます。資本金を現地に投入するケースでは、親会社の財務戦略に合わせた慎重な設計が不可欠です。

新市場開拓や販路拡大のためのマーケティング費用

現地市場でブランドを浸透させるためには、広告宣伝や展示会出展、デジタルマーケティングといった販促活動への投資が求められます。日本国内でのマーケティングに比べ、文化や商習慣の違いを踏まえた多様なアプローチが必要となるため、計画的に資金を確保することが重要です。

現地人材の採用や拠点運営にかかるコスト

人材採用や研修、現地スタッフの給与水準への対応は継続的な費用が発生します。特に現地での拠点運営には、オフィスや工場の賃貸料、物流インフラ整備、福利厚生費用も含まれ、長期的な資金調達の裏付けが求められます。

スタートアップのグローバル展開に必要な成長資金

スタートアップ企業が短期間で国際市場へ進出する際には、技術開発やサービス拡充のために大規模な成長資金を確保する必要があります。国内資金だけでは不足することも多く、海外投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達が重要な選択肢となります。

海外進出企業が活用できる資金調達の基本手段

海外での事業展開には多額の資金が必要となり、その調達手段をいかに戦略的に選択するかが成功の分かれ道となります。ここでは、法人経営者や財務担当者が検討すべき代表的な資金調達の方法を整理します。

親子ローンによるグループ内資金融通

親会社が金融機関から資金を調達し、海外子会社に貸し付ける方法です。グループ内での資金移動のため、比較的スムーズに実行できるのが特徴です。日本の低金利を活用できる一方で、移転価格税制への対応や為替リスクの負担には注意が必要です。適正な金利設定を行い、送金コストも含めた管理体制を整えることが欠かせません。

クロスボーダーローンによる現地法人直接融資

金融機関が日本の親会社の信用力を基に、海外子会社へ直接融資する仕組みです。借入と返済は現地法人と金融機関の間で完結するため、親会社の財務バランスに影響を与えにくい利点があります。ただし、取り扱える金融機関や対象地域が限られ、審査や契約手続きが複雑になる点を考慮する必要があります。

スタンドバイ・クレジット制度の活用

信用状(スタンドバイ・クレジット)を発行し、現地金融機関から融資を受ける制度です。信用力に不安のある中小企業でも利用しやすく、現地通貨で資金を確保できるため為替リスクを軽減できます。保証料の発生や親会社への審査負担がある点を踏まえたうえで利用することが重要です。

海外リース契約による設備投資資金の確保

工場設備やITインフラなど、現地で必要となる資産をリース契約によって調達する方法です。初期投資を抑制しながら事業をスタートできるため、資金繰りの柔軟性を高めます。現地のリース会社や日系金融機関との提携による活用が一般的ですが、国や地域によって利用条件が制限されるケースもあるため、事前の調査が欠かせません。

まとめ

海外進出に伴う資金調達は、単なる資金確保にとどまらず、税務・リスク管理・資本効率まで影響を及ぼします。自社の規模、信用力、進出国の制度に応じて最適な組み合わせを選択することが必要です。

現地金融機関を活用した融資のメリットと課題

海外での事業展開において、現地金融機関からの融資は資金調達手段として有力な選択肢となります。特に現地で法人を設立する場合や、中長期的に安定した運転資金を確保したい場合には、現地金融機関の利用が効果的です。ただし、日本国内での融資と比べると手続きやリスクが異なるため、十分な理解が必要です。

現地金融機関を利用するメリット

現地で融資を受けることには、次のような大きな利点があります。

- 為替リスクの軽減

現地通貨での融資を受けることで、売上・支出と同じ通貨で資金を調達でき、為替変動による影響を最小化できます。特に為替の変動が大きい地域では、この点が大きなメリットになります。 - 現地での信用力向上

現地金融機関との取引実績は、その国での企業としての信用力を高めます。将来的に追加融資や新規事業展開を行う際にも有利に働く可能性があります。 - 現地市場への適応

現地銀行はその国の商慣習や規制を熟知しており、金融サービスやサポートが現地事情に即していることが多いです。日本語対応スタッフを設けている銀行もあり、日本企業に特化したサポートを受けられる場合もあります。

現地融資の課題と注意点

一方で、現地金融機関を活用する際には以下の課題が存在します。

- 担保や信用情報の不足

設立直後の現地法人は信用履歴がなく、十分な担保を提示できない場合も多いため、融資審査が厳しくなる傾向があります。親会社の保証を求められるケースも少なくありません。 - 法規制や慣習の違い

各国の銀行法や外資規制によっては、日本企業に対して融資条件が制限されることがあります。契約内容や利率に関しても、日本の基準とは異なるため、専門家の確認が不可欠です。 - コミュニケーションの障壁

言語や文化の違いから、交渉や契約締結において誤解が生じやすい点もリスクです。法務・会計の専門家や通訳のサポートを活用することが推奨されます。

実務的な対応策

現地金融機関からの融資を成功させるためには、以下のような準備が重要です。

- 融資に必要な財務諸表や事業計画を現地基準に沿って整備する

- 現地の法規制・金融制度に精通した専門家を活用する

- 複数の金融機関を比較し、日本企業向けの支援制度の有無を確認する

- 親会社の信用力を補強材料として提示する

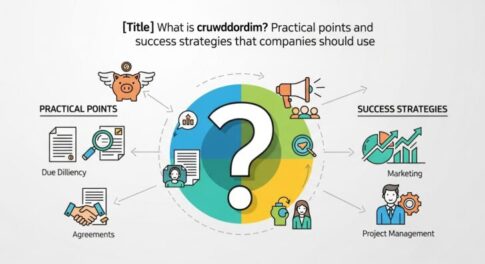

海外投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達

海外での起業や事業拡大を目指す場合、現地の銀行融資だけでなく、海外投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達も有力な選択肢となります。特にスタートアップや成長段階の企業にとっては、資金面だけでなく事業の成長支援やグローバル展開の後押しが期待できます。

海外投資家からの出資や社債発行

海外投資家からの資金調達は、出資(エクイティ)や社債発行(デット)の形で行われます。出資の場合は返済義務がなく、資本として計上できるため財務体質を強化できます。社債の場合は一定の返済義務が生じますが、比較的早期に大規模な資金を確保できる点がメリットです。

ただし、日本企業が海外投資家から出資を受ける際には、外為法による事前届出や規制への対応が必要となることがあります。特に戦略的な業種では外国資本規制が課されることもあるため、事前に法務・財務面での確認が欠かせません。

ベンチャーキャピタルからの出資と経営支援

ベンチャーキャピタルは、成長性の高い企業に対してリスクを取って投資を行い、将来的に株式売却やIPOによってリターンを得ることを目的としています。単なる資金提供にとどまらず、以下のような経営支援を受けられることが多いのが特徴です。

- 海外市場展開に必要なネットワークの紹介

- 経営管理・財務戦略のアドバイス

- 次回以降の資金調達ラウンドのサポート

- IPOやM&Aを見据えた出口戦略の策定支援

VCの関与は企業価値向上に直結しやすいため、資金調達に加えて経営の質を高める効果が期待できます。

成長資金と出口戦略

海外投資家やVCからの資金調達は、単発的な資金確保ではなく、成長を前提とした長期的な戦略と結びつける必要があります。

IPO(株式公開)やM&Aを見据えることで、投資家にとってもリターンの可能性が明確になり、資金調達がスムーズになります。そのためには、財務データや成長計画を透明性高く提示することが重要です。

活用時の注意点

- 出資比率に応じて経営権の希薄化が発生する

- 投資家との利害対立や経営方針の不一致が起きる可能性がある

- 規制や税制上の影響を正確に把握する必要がある

これらを踏まえ、法務・会計の専門家を活用し、投資契約の条件やガバナンス体制を慎重に整えることが成功のポイントとなります。

海外投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達

海外での起業や事業拡大を目指す場合、現地の銀行融資だけでなく、海外投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達も有力な選択肢となります。特にスタートアップや成長段階の企業にとっては、資金面だけでなく事業の成長支援やグローバル展開の後押しが期待できます。

海外投資家からの出資や社債発行

海外投資家からの資金調達は、出資(エクイティ)や社債発行(デット)の形で行われます。出資の場合は返済義務がなく、資本として計上できるため財務体質を強化できます。社債の場合は一定の返済義務が生じますが、比較的早期に大規模な資金を確保できる点がメリットです。

ただし、日本企業が海外投資家から出資を受ける際には、外為法による事前届出や規制への対応が必要となることがあります。特に戦略的な業種では外国資本規制が課されることもあるため、事前に法務・財務面での確認が欠かせません。

ベンチャーキャピタルからの出資と経営支援

ベンチャーキャピタルは、成長性の高い企業に対してリスクを取って投資を行い、将来的に株式売却やIPOによってリターンを得ることを目的としています。単なる資金提供にとどまらず、以下のような経営支援を受けられることが多いのが特徴です。

- 海外市場展開に必要なネットワークの紹介

- 経営管理・財務戦略のアドバイス

- 次回以降の資金調達ラウンドのサポート

- IPOやM&Aを見据えた出口戦略の策定支援

VCの関与は企業価値向上に直結しやすいため、資金調達に加えて経営の質を高める効果が期待できます。

成長資金と出口戦略

海外投資家やVCからの資金調達は、単発的な資金確保ではなく、成長を前提とした長期的な戦略と結びつける必要があります。

IPO(株式公開)やM&Aを見据えることで、投資家にとってもリターンの可能性が明確になり、資金調達がスムーズになります。そのためには、財務データや成長計画を透明性高く提示することが重要です。

活用時の注意点

- 出資比率に応じて経営権の希薄化が発生する

- 投資家との利害対立や経営方針の不一致が起きる可能性がある

- 規制や税制上の影響を正確に把握する必要がある

これらを踏まえ、法務・会計の専門家を活用し、投資契約の条件やガバナンス体制を慎重に整えることが成功のポイントとなります。

補助金・助成金など公的制度を活用する方法

海外起業における資金調達では、融資や投資だけでなく、公的な支援制度を上手に活用することも大きな選択肢となります。返済不要の資金を確保できる点は大きな魅力であり、財務面でのリスクを抑えながら事業基盤を整えることが可能です。ただし、制度ごとに条件や手続きが異なるため、理解と準備が不可欠です。

海外進出を支援する代表的な制度

- 各国政府や国際機関の支援プログラム

EU、ASEAN、北米などでは、進出企業に対して研究開発補助金や雇用助成金が用意されています。現地雇用を生み出す企業ほど優遇を受けやすく、地域振興の観点からも積極的に支援が行われます。 - 日本の公的支援制度

日本政策金融公庫、JETRO、中小企業基盤整備機構、地方自治体が海外展開を後押しする補助金制度を提供しています。たとえば、海外展示会出展費用の一部補助、現地拠点設立時の助成、IT導入支援などがあります。 - 国際連携型の助成金

国際協力銀行(JBIC)やアジア開発銀行(ADB)などの枠組みを利用することで、大規模プロジェクトやインフラ投資に関連する助成を受けられる場合もあります。

活用するメリット

- 返済不要でキャッシュフローを守れる

借入ではないため財務負担を軽減し、資金を成長投資に集中できます。 - 認知度や信頼性の向上

公的支援を受けた実績は、海外の投資家や金融機関に対して信用力の証明となります。 - 情報・専門家支援も同時に得られる

制度利用とともに、現地進出に詳しい専門家からのアドバイスやネットワークを提供されることも多くあります。

留意すべき課題

- 申請手続きが煩雑で競争率が高い

補助金は公募制が多く、採択率は数十%にとどまるケースもあります。事業計画の緻密さや説得力が採否を左右します。 - 対象経費が限定される

人件費や設備費など、補助対象に含まれない経費もあり、全体資金計画と齟齬がないか確認が必要です。 - タイムラグに注意

多くの補助金・助成金は「後払い方式」であり、先に自己資金を投入する必要があります。資金繰りを見越した運用が欠かせません。

実務的な進め方

補助金や助成金の情報は随時更新されるため、JETROや各省庁、地方自治体の公式サイトを定期的にチェックすることが重要です。採択率を高めるには、海外進出に精通したコンサルタントや専門家のサポートを受けて、事業計画を採択基準に沿った形にブラッシュアップすることが有効です。

資金調達を成功させるための実務ポイント

海外起業での資金調達は、調達方法を理解するだけでなく、実務的な準備や実行力が成功を左右します。金融機関や投資家の信頼を得るためには、事前の情報収集と準備、現地とのネットワーク構築、透明性の高い経営姿勢が欠かせません。

専門家の活用と法規制対応

各国で異なる商法、税制、外資規制を正しく理解しなければ、思わぬリスクやコストが発生します。現地の弁護士や会計士を早期にチームへ組み込み、契約書や税務処理を適正に行う体制を整えることが重要です。また、国際税務に詳しいアドバイザーを確保することで、移転価格税制や二重課税を避けられます。

信頼できる金融機関・投資家との関係構築

一度の調達で終わらせず、継続的な資金調達を可能にするにはパートナーシップの強化が欠かせません。現地銀行やベンチャーキャピタルと定期的に情報交換を行い、事業進捗や財務状況を透明に報告することで、追加融資や再投資を受けやすくなります。

財務戦略と事業計画の明確化

資金調達の交渉では、数値に裏付けられたストーリーが必要です。特に以下の要素を盛り込んだ事業計画が有効です。

- 市場規模や競合優位性を示すデータ

- 売上・利益予測の根拠と複数シナリオ

- 資金用途の具体的な内訳と効果

- リスク要因と回避策

これらを体系的にまとめることで、金融機関や投資家に「返済能力」「成長性」「信頼性」を伝えることができます。

コンプライアンスと内部統制の整備

資金調達後の適切な資金管理は、次の調達の信用に直結します。現地法人の内部統制を整え、資金の流れを明確化することは、監査対応や税務調査への備えにもなります。国際的な会計基準に準拠した財務報告体制を早めに整えることも推奨されます。

情報発信とブランド価値の強化

投資家や金融機関にとって、企業の透明性と社会的信用は意思決定に大きな影響を与えます。定期的なプレスリリースやウェブサイトでの情報発信、現地でのイベント参加を通じて、事業の信頼性を高めることも効果的です。

海外資金調達に成功した企業の事例と学べる点

アジア市場に進出した製造業のクロスボーダーローン事例

ある日本の製造業は、アジア新興国に工場を設立する際、現地の金融機関では信用力が不足し融資が難しい状況に直面しました。そこで日本の大手銀行を通じてクロスボーダーローンを利用し、現地法人に直接資金を流す形で調達を実現しました。結果として為替リスクを軽減しつつ、現地での信用力向上にもつながりました。この事例から学べるのは、親会社の信用力を最大限活用し、現地法人の資金需要と金融機関のリスク管理を両立させる枠組みを選ぶ重要性です。

シリコンバレーVCから出資を受けた日本スタートアップ事例

ある日本発のITスタートアップは、国内市場での成長に限界を感じ、米国シリコンバレーでの事業展開を決断しました。現地のベンチャーキャピタルから資金を得る過程では、単なる資金供給だけでなく、マーケティング支援・人材採用・経営アドバイスといった包括的なサポートを受けました。その結果、短期間で米国市場に浸透し、IPO準備まで進められる成長を実現しました。この事例からは、資金調達を「お金の確保」にとどめず、ネットワークやノウハウの獲得に結びつける姿勢が成功のカギであることが分かります。

欧州補助金制度を活用した現地拠点設立の成功例

欧州に研究拠点を設立した日本企業は、EUの研究開発支援補助金プログラムを活用しました。設備投資や人材採用のコストの一部を補助金で賄い、返済不要の資金調達によってリスクを抑えつつ海外展開を進めました。このケースでは、制度を正しく理解し、現地コンサルタントと連携して申請プロセスを戦略的に進めた点が成功要因となっています。学べる点は、公的制度をうまく取り入れることで資本効率を高められること、そして現地専門家を巻き込むことの有効性です。

学べる共通点

これらの事例に共通するのは、単なる資金の確保ではなく「戦略的な調達」です。現地の制度・金融機関・投資家の特徴を見極め、自社の成長ステージや事業計画に適合する方法を選んでいる点にあります。また、調達過程で得られる副次的効果(信用力の向上、ネットワークの獲得、コスト削減)を意識的に取り込み、持続的な成長基盤を作っている点も重要です。